地理の勉強をしていると、海流って覚えることが多いし、複雑だからついつい後回しにしてしまいますよね。でも、少しのコツさえ知っていれば、海流は簡単に攻略することができます。今回は、そんな海流の流れを一発で覚える方法をお伝えします。

海流とは?

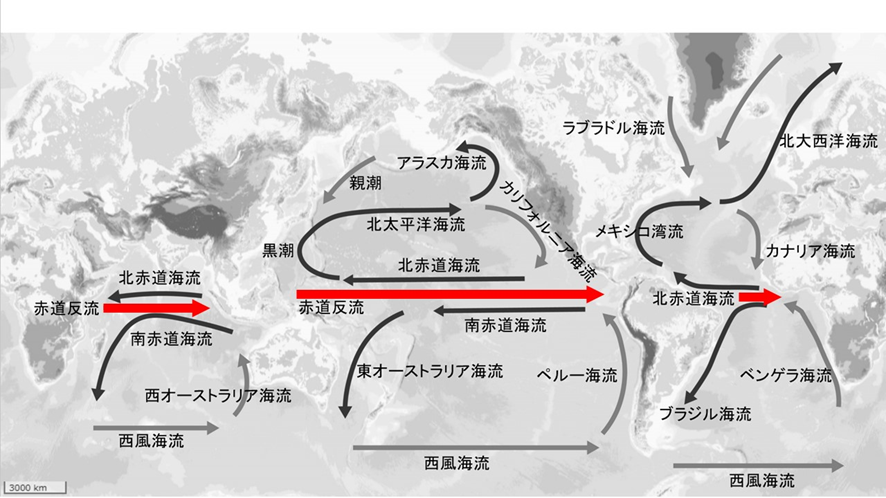

皆さんはこんな世界の海流図を見たことはありますよね。まず、この海流の流れを一発で覚えるための前提知識をお話しします。

海流とは、読んで字のごとく、海水の流れのことです。では、海流はどのようにして発生するのでしょうか?答えは風です。海水は風に吹かれて水平方向に流されることで海流になるのです。ですので、海流の流れは地上に吹く風を見たら簡単に覚えることができます。詳しい説明は後述します。

ところで、海流には暖流と寒流がありますよね。暖流と寒流の違いは、温かい海水か冷たい海水かですが、1つ注意点があります。この暖かいと冷たいの基準は「周りの海水温と比べて」です。ですから、流れる向きとしては、

暖流:赤道(低緯度)から北極or南極側(高緯度)に向かって流れる

寒流:北極or南極側(高緯度)から赤道(低緯度)に向かって流れる

となります。これで暖流と寒流の判別は完璧ですね。

海流のメカニズムと覚え方

では、海流の流れる場所と向きはどのように決まるのか紹介します。

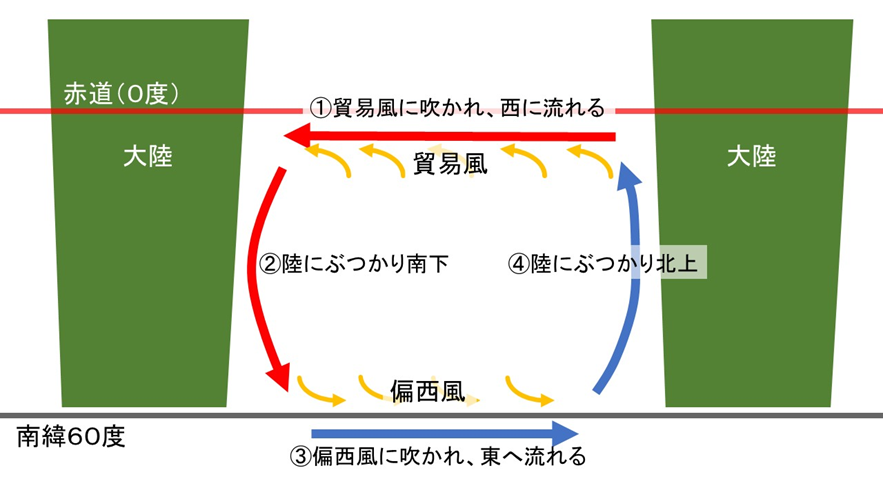

南半球は反時計回りで1周する

復習すると、海流の流れは風によって決まるのでした。よって、上空に吹く風を見れば海流の向きを判別することができます。では、下の図のように2つの大陸に挟まれた仮想海域を考えましょう。

南半球の海流は次の4ステップです。

- 赤道付近から考えます。赤道付近では、海流は西向きに吹く貿易風に吹かれて西に流れます。

- 西に流れると大陸にぶつかります。行き場を失った海水は南北に分かれます。(今は南半球を考えているので南下する海流だけに注目します)

- 南緯60度付近では偏西風が流れています。南下してきた海流は偏西風の影響を受けて東へ流れます。

- 東へ流れた海流の一部が大陸にぶつかり北上します。

このように、南半球では反時計回りに海流が流れます。

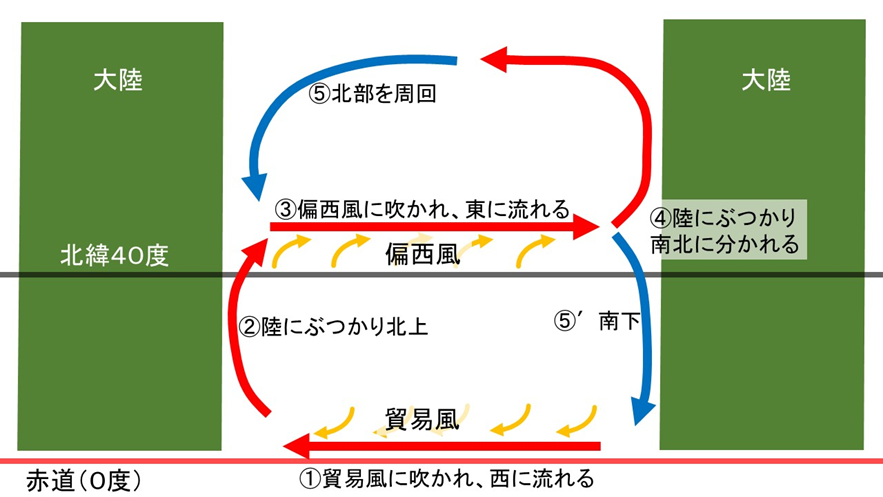

北半球は8の字型に(流れる向きも8を書くときと一緒)

北半球はもう少し複雑です。同様に、下の図のように2つの大陸に挟まれた仮想海域を考えましょう。

北半球の海流は次の5ステップです。

- まず赤道付近を考えます。赤道付近では、海流は西向きに吹く貿易風に吹かれて西に流れます。

- 西に流れると大陸にぶつかります。行き場を失った海水は南北に分かれます。(今は北半球を考えているので北上する海流だけに注目します)

- 北上した海流は、北緯40度付近で、この地域に吹く偏西風の影響を受けて東に流れます。

- 東に流れた海流は、大陸にぶつかり南北に分かれます。

- 南に分かれた海流は赤道付近まで南下すると①の海流に合流します。北に分かれた海流は、そのまま沿岸を沿うようにして1周します。

このように北半球では海流は8の字型になります。流れる向きも8を書く時と一緒です。

赤道反流について

以上をまとめると、世界の海流図は次のようになりますが...

ここで、赤道付近に謎の海流があることが分かります。これは赤道反流というものです。赤道付近では、貿易風の影響で西向きに海流が発生していました。すると、西側には海流が流れ込むため水位が高くなり、東側では海流が流れ出すため水位が低くなります。この水位差を解消しようとして流れるのがこの赤道反流です。

試験で問われやすい最重要の海流とその影響

試験で問われやすい海流は、次の3つです。

・北大西洋海流

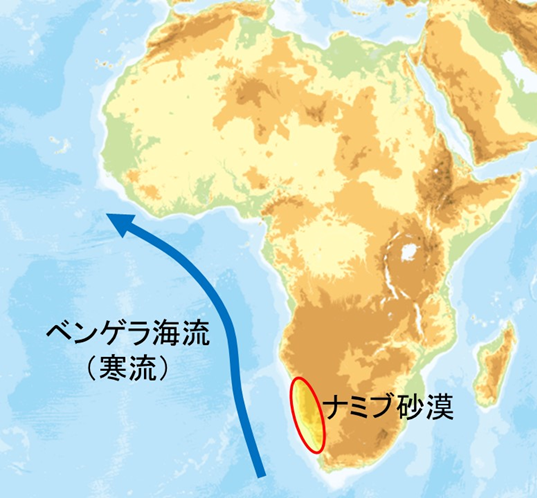

・ベンゲラ海流

・ペルー海流

1つずつ紹介します。

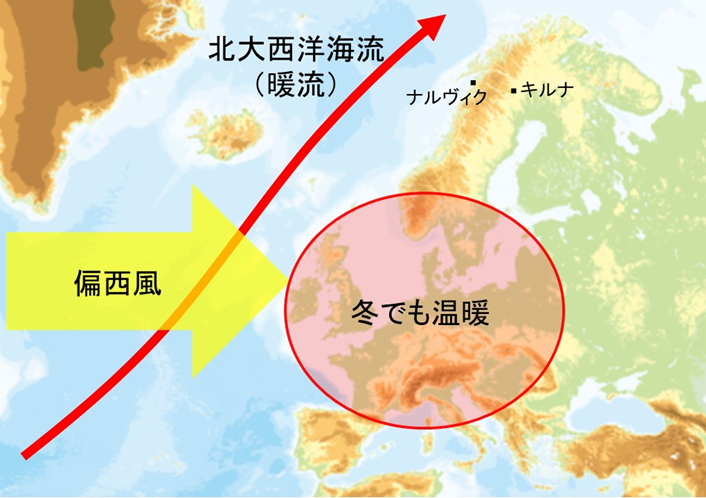

北大西洋海流

北大西洋海流はヨーロッパ沖を流れる暖流です。ヨーロッパは温かい北大西洋海流の上空を通った偏西風が吹くため、高緯度の割に冬でも温暖な気候になります。このような気候を西岸性気候と呼びます。

こちらの記事で西岸性気候の詳しい説明をしています。よかったら参考にしてください。

普通、高緯度地域にある港は冬に凍りますが、ノルウェーのナルヴィクという港町は高緯度の割に不凍港であるとして有名です。キルナ鉱山の鉄鉱石の輸出港として利用されています。

ベンゲラ海流

ベンゲラ海流はアフリカ南西部を流れる寒流です。寒流は水温が低く、蒸発量が少ないため雲ができにくくなります。このため沖合に寒流が流れている地域では砂漠が形成されやすくなります。ナミブ砂漠がその例です。このようにして形成された砂漠を海岸砂漠と呼びます。

海岸砂漠はこちらの記事で詳しく説明しているのでよかったら参考にしてください。

カッパーベルトという地域で産出される銅は、ベンゲラ鉄道でベンゲラという港町まで運ばれ輸出されます。ベンゲラという単語を様々なものに結び付けることで名前を覚えやすくなると思います。

ペルー海流

ペルー海流は南アメリカ大陸西岸を流れる寒流です。寒流ですのでベンゲラ海流と同様にアタカマ砂漠という海岸砂漠を形成します。

まとめ

ここまでのまとめをします。

海流は上空を吹く風の影響を受ける水平方向に流れる

暖流:赤道(低緯度)から北極or南極側(高緯度)に向かって流れる

寒流:北極or南極側(高緯度)から赤道(低緯度)に向かって流れる

北半球:8の字で向きも8の書き方と一緒

南半球:反時計回り

重要な海流

・北大西洋海流(暖流):上空を偏西風が吹き、ヨーロッパを温暖にする

・ベンゲラ海流(寒流):乾燥をもたらし、海岸砂漠のナミブ砂漠を形成

・ペルー海流(寒流):乾燥をもたらし、海岸砂漠のアタカマ砂漠を形成

発展

ここまでは、「海流の基礎的な紹介をしましたが、この章では海流をより深堀します。

風に影響しない海流がある?

今まで、海流は風に影響されて水平方向に移動するものと説明しましたが、実は、風によってもたらされる海流以外もあるのです。海流は、その成因によって次のように分類されます。

| 海流の種類 | 成因と特徴 |

|---|---|

| 吹送流 | 読み方は「すいそうりゅう」。海上を吹く風によって生じる海流。今回説明した、東西方向の海流(北赤道海流・北太平洋海流など)がこれに該当する。 |

| 補流 | 海水の流れによった海水の可不足を補うために生じる海流。赤道反流がこれに該当する。 |

| 密度流 | 海水の密度差によって生じる海流。 |

| 傾斜流 | 低気圧で海水面が上昇するなど、海面の上下によって生じる海流。 |

さらにこれらは、風によって生じる風成循環と海水の密度差によって生じる熱塩循環(深層大循環)に分けられます。

風の吹く向きと海流の向きは違う?

正確には、海流の向きと風の吹く向きは異なります。地球が自転しているために生じるコリオリの力により、表層流の向きは風の向きに対して右に曲げられるのです。この考え方をエクマン輸送といいます。

インド洋の季節風海流について

インド洋の北半球側では夏に南西季節風が吹きます。海水が南西季節風の影響を受けて海流の向きを変えるため、インド洋では冬にみられる北赤道海流は夏には見られなくなります。

コメント