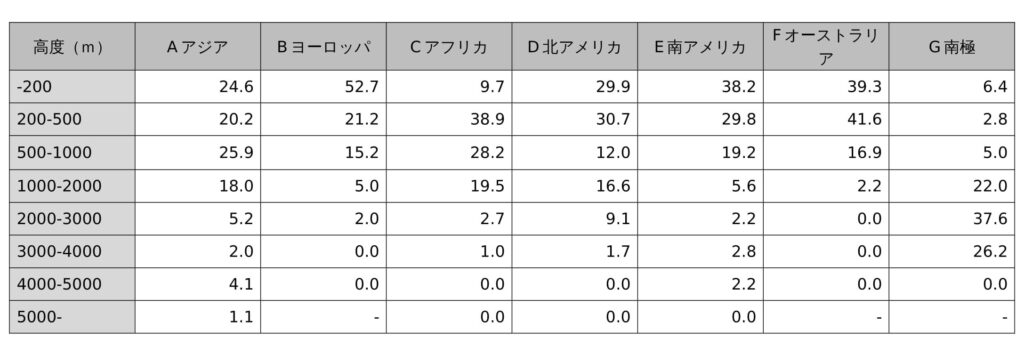

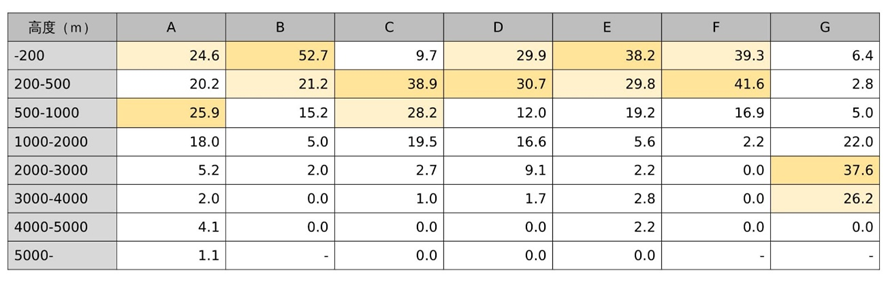

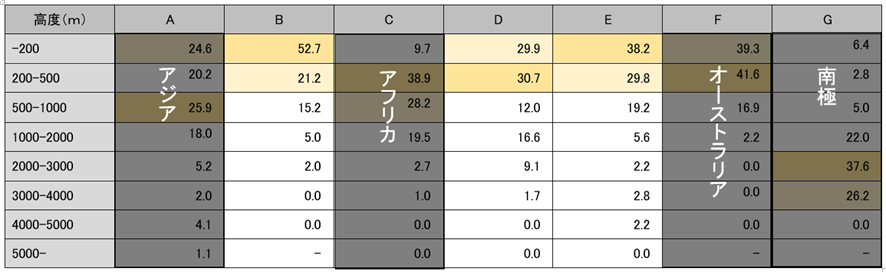

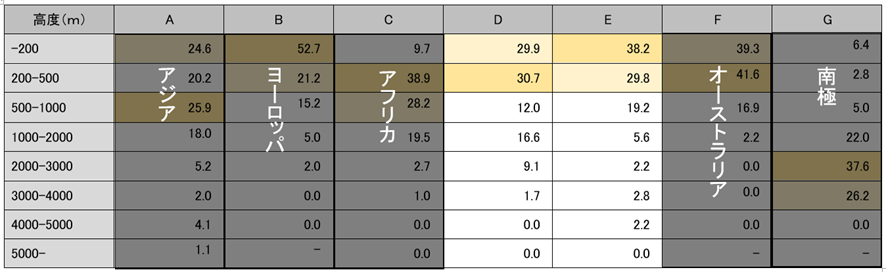

上の表のような大陸別の高度別面積割合の問題を解くときに、どこに目を付ければ良いか分からない方も多いのではないでしょうか。また、最後に南アメリカと北アメリカで迷ってしまう方も多いかもしれません。この記事では大陸別の高度別面積割合の問題解き方をわかりやすく解説します。

ポイントは見分ける順番

大陸別の高度別面積割合の問題を解くポイントは見分ける順番です。

- 南極

- オーストラリア

- アジア

- ヨーロッパ

- アフリカ

- 南北アメリカ

の順に見分けていきます。

各大陸において一番割合が多い高度に印をつけて、南極から見分ける

これだけでは、解き方はわかりませんね。大丈夫です。次の章で一緒に解いてみましょう。

問題を解いてみよう

以下の表のA~Gの大陸を見分けていきます。表の数値はそれぞれの大陸の標高別の割合(%)を示しています。

ちなみに答えは

A:アジア

B:ヨーロッパ

C:アフリカ

D:北アメリカ

E:南アメリカ

F:オーストラリア

G南極

です。

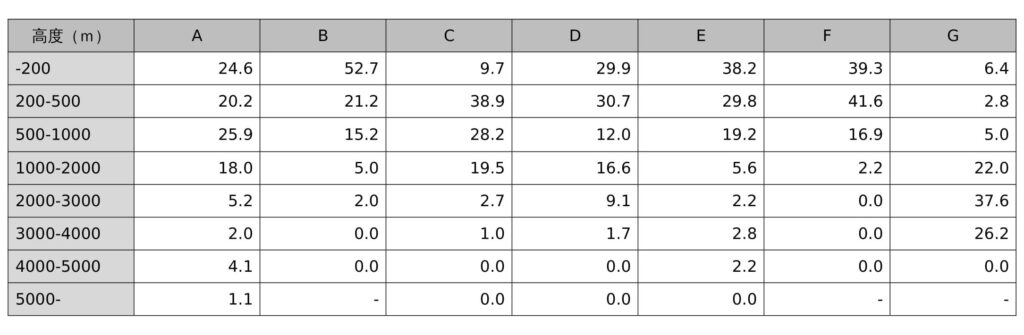

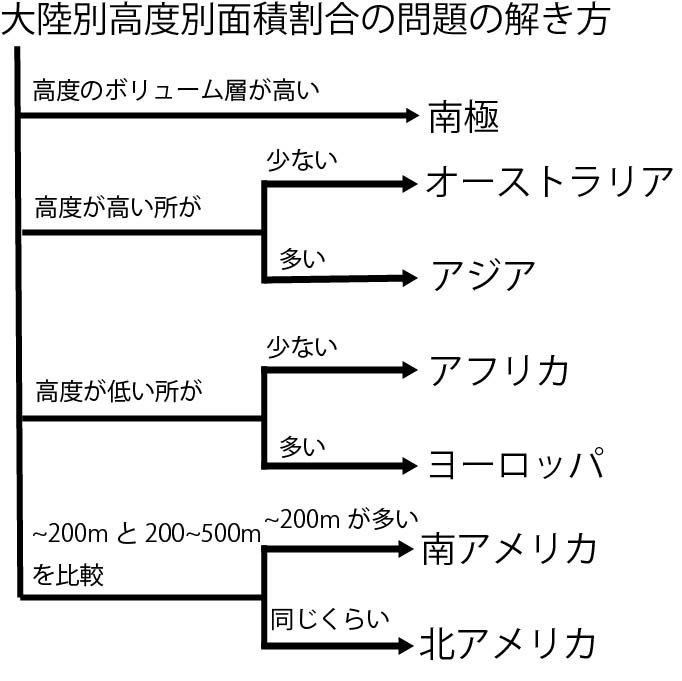

もう一度、解き方のポイントを説明すると

各大陸において一番割合が多い高度に印をつけて、南極から見分ける

これだけでは、解き方はわかりませんね。問題を解くステップを以下のフローチャートのようになります。

各ステップごとに次の章から解説します。

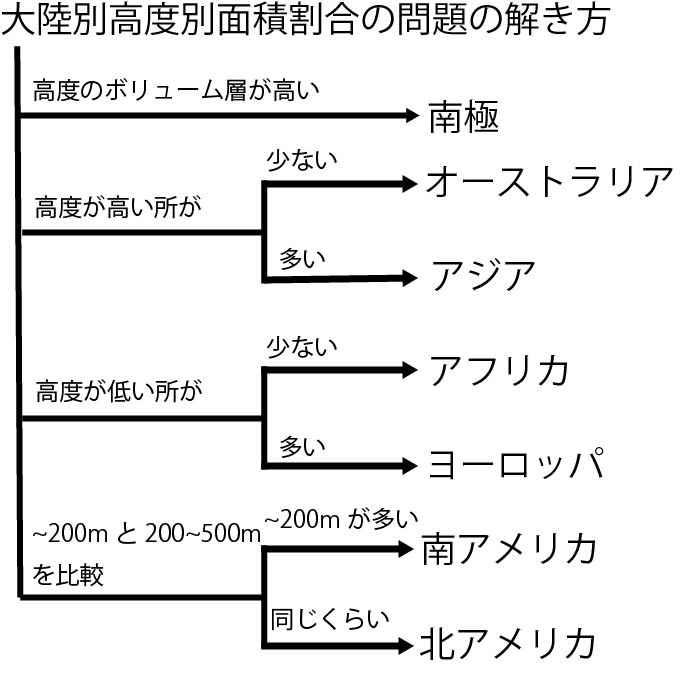

1.各大陸において一番割合が多い高度に印をつける

まず表の各大陸(縦軸)において、一番割合が高い高度に印をつけます。下の図は印をつけた図です。(わかりやすくするために2番目に割合が高い高度にも薄く印をつけてあります)

これで下準備は完成です。次から各大陸を見分けていきます。

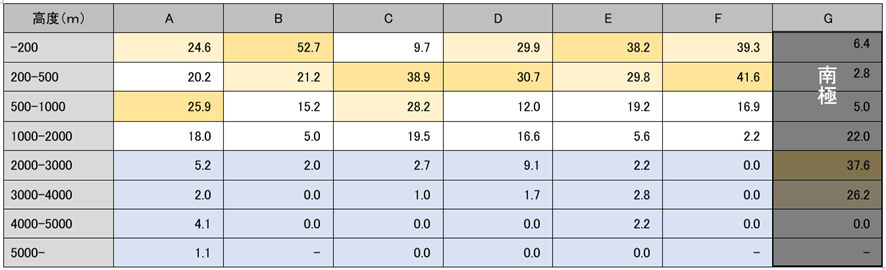

2.南極を見分ける

先ほど印をつけた表を見るとGだけ一番割合が多い高度が高い、つまりGの平均標高が高いことがわかります。よってGは平均標高が高い南極だとわかります。南極の平均高度が高い理由は、以下の図のように陸地の上に分厚い氷床があるためです。高度にはこの氷床の厚みも含まれます。

3.オーストラリアを見分ける

南極がわかったら、次は下の表の水色の部分、つまり高度が比較的高い部分に着目します。

水色の部分を見ると、Fだけ割合が少ないことがわかります。よってFは平均高度が低く、高い山脈のないオーストラリアだとわかります。標高が低く、高い山脈がない理由は、オーストラリアが安定陸塊であるからです。安定陸塊には高い山脈は少ないです。

下の地図を見てください。

オーストラリアにはグレートディヴァイディング山脈がありますが、これは古期造山帯であり、低くなだらかな山脈です。よって高度の高い場所はオーストラリアにはぞんざいしないことがわかります。また、中西部は低地の安定陸塊が広がっていることが確認できます。

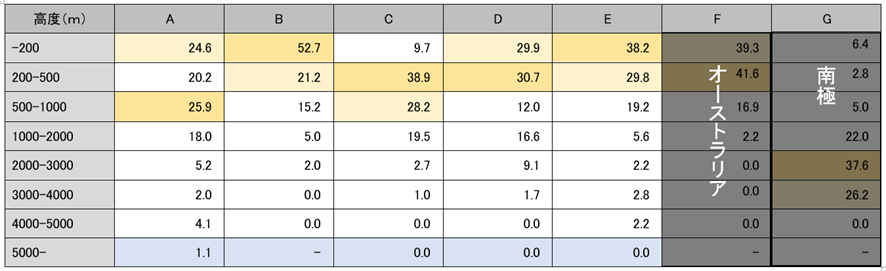

4.アジアを見分ける

オーストラリアがわかったら次は下の表の水色の部分、つまり高度5000m以上の割合に着目します。

A~EのうちAだけが1.1%の割合を占めています。よって5000m級以上の高度を持つヒマラヤ山脈やパミール高原を有するアジアだとわかります。アジアは新期造山帯であるアルプス・ヒマラヤ造山帯があり、高度の高い地域が多くなっています。

下の地図で確認します。

ヒマラヤ山脈、パミール高原、カラコルム山脈、チベット高原などアジアには5000mを超える標高の高い地域があることが確認できます。

5.アフリカを見分ける

アジアの次に着目するのはアフリカです。高度200m以下の地域の割合に着目します。

高度200m以下の地域の割合は、B~EのうちCだけ他より少なくなっています。よって、Cは低地の少ないアフリカだと判別できます。アフリカは大部分が安定陸塊のため、高原状になっており、低地が少なくなっています。

下の地図で確認します。

アフリカは北西部に新期造山帯のアトラス山脈、南東部に古期造山帯のドラケンスバーグ山脈が走っています。しかし、それ以外の場所では安定陸塊が広がっていて、高原状の大陸になっています。∼200mの低地は西アフリカ海岸沿いなどに限られています。

6.ヨーロッパを見分ける

残るはあと3つです。下の表の高度200m未満の部分に着目します。

B、C、DのうちBは52.7%と面積の過半数を占めていることがわかります。よってBは低地の割合が高いヨーロッパと分かります。

下の地図で確認します。

ヨーロッパは新期造山帯のある無州山脈がありますが、その面積は小さく、大部分が標高の低い東ヨーロッパ平原であることがわかります。

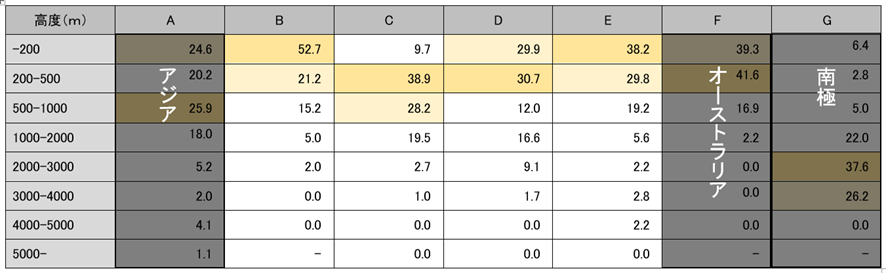

7.南北アメリカを見分ける

最後に残ったDとEを比較します。

DとEが南アメリカと北アメリカのどちらかです。南アメリカにはアンデス山脈、北アメリカにはロッキー山脈があるため、どちらも高度の高い面積の割合が一定数あります。ここで着目するのはそれぞれの山脈の東側の地形です。

北アメリカ

北アメリカは東から順にロッキー山脈→グレートプレーンズ→プレーリーと徐々に高度が低くなっています。

南アメリカ

南アメリカではアンデス山脈→アマゾン盆地と山脈の東側の高度が急激に低くなっています。

よって、北アメリカに比べて南アメリカは200m未満の低地の割合が高いと予測できます。したがって、200m未満の割合が高いEが南アメリカとなり、残ったDが北アメリカとなります。

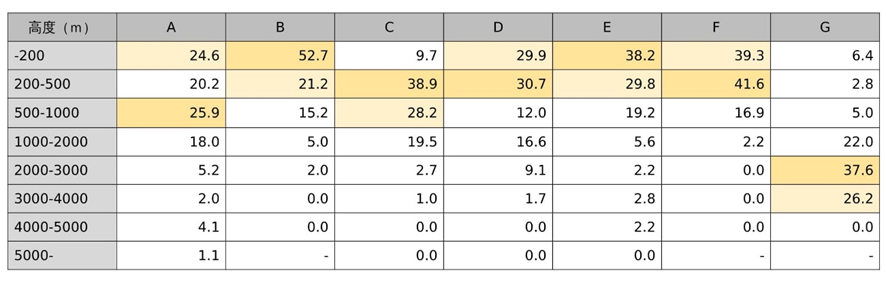

まとめ

大陸別の高度分布は以下のフローチャートで見分けられます。

コメント