天井川はその名の通り天井にある川です。一見あり得ない自然現象に見えますが、成り立ちをたどりながら分かりやすく解説します。

天井川とは

土砂が川底に堆積して、川底が周囲の土地より高くなった川のこと。

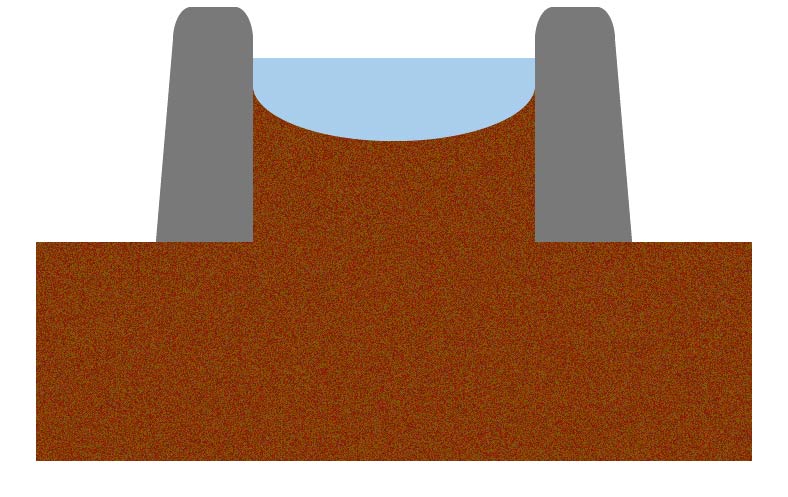

川底が周囲より高いですから、水面や川岸の堤防はより周囲の土地より高くなります。こんもりとした細長い丘の上を川が流れているイメージです。

天井川は周囲より川底が高いため、川が氾濫すると溢れた水が川に戻らず甚大な被害をもたらします。

この写真は天井川の一つである旧草津川の跡です。線路の上を河川が通っていることがわかります。(現在旧草津川は廃川。)

天井川のでき方

天井川のでき方は以下の5ステップです。

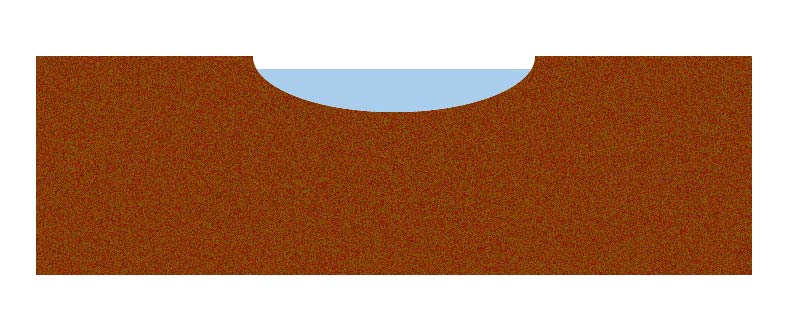

| 1. あるところに川がありました。この川は氾濫すると周囲に土砂があふれてしまいます。 |

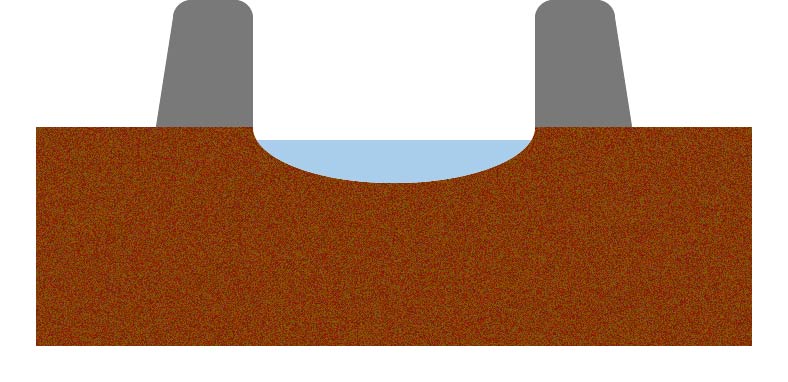

| 2. 川が氾濫しないように堤防を築きました。これで土砂は堤防の内側にとどまり周囲が安全になりました。 |

| 3. しばらくたつと、氾濫で堤防の外側へ溢れ出していたはずの土砂が川底にたまっていきました。 |

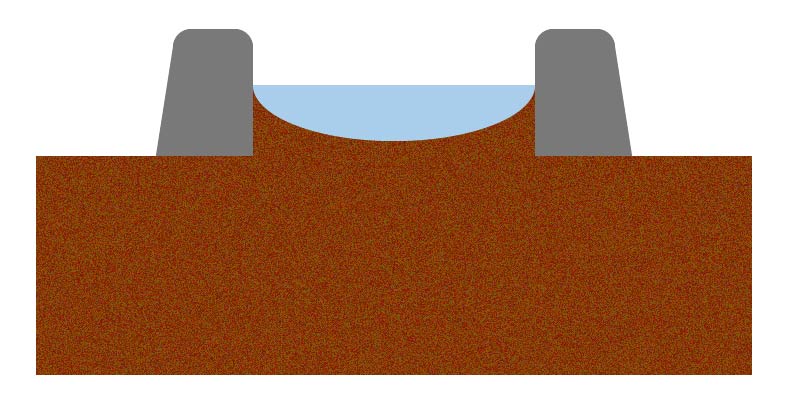

| 4. 川底が上昇したことで川の水位も上昇し、氾濫の危険性が増したため、より高い堤防を築きました。 |

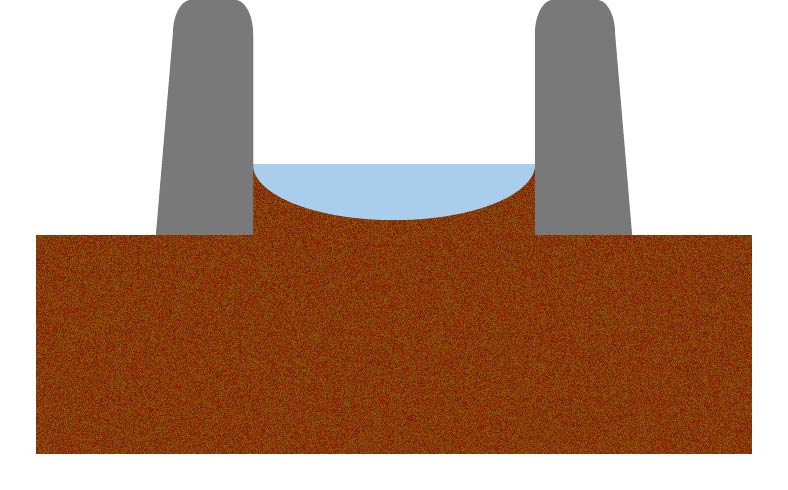

| 5. しばらくたつと、氾濫で堤防の外側へ溢れ出していたはずの土砂が川底にたまっていきました。 これを繰り返すうちに川底が周囲の土地よりも高くなってしまいました。これが天井川です。 |

日本の有名な天井川

日本の有名な天井川を地理院地図を使って紹介します。

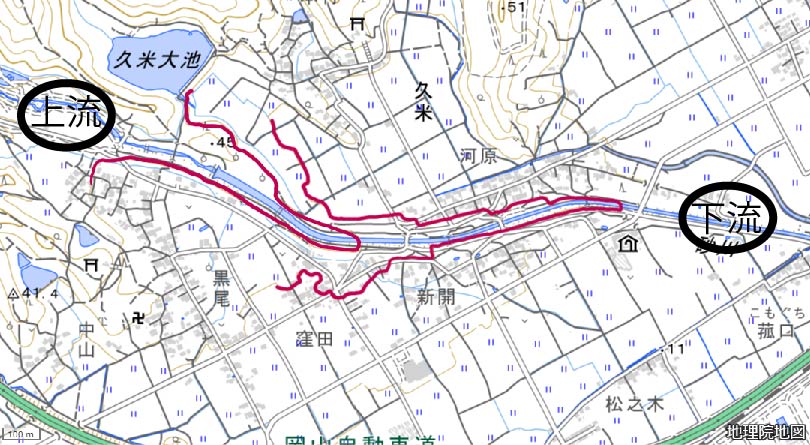

砂川(岡山県総社市)

岡山県総社市、地図中を左から右へ流れているのが砂川です。陰影起伏図を見ると砂川が周囲の土地よりも高くなっていることがわかります。この下流には水攻めによって落城した備中高松城があります。天井川の周囲は水害が多くなっています。

旧草津川(滋賀県草津市)

滋賀県草津市、地図中を右下から左上に流れるのが旧草津川です。冒頭の写真はこの旧草津川です。旧草津川は度重なる水害に悩まされていましたが、2002年に新たに草津川放水路を開削し、現在は廃川になっています。

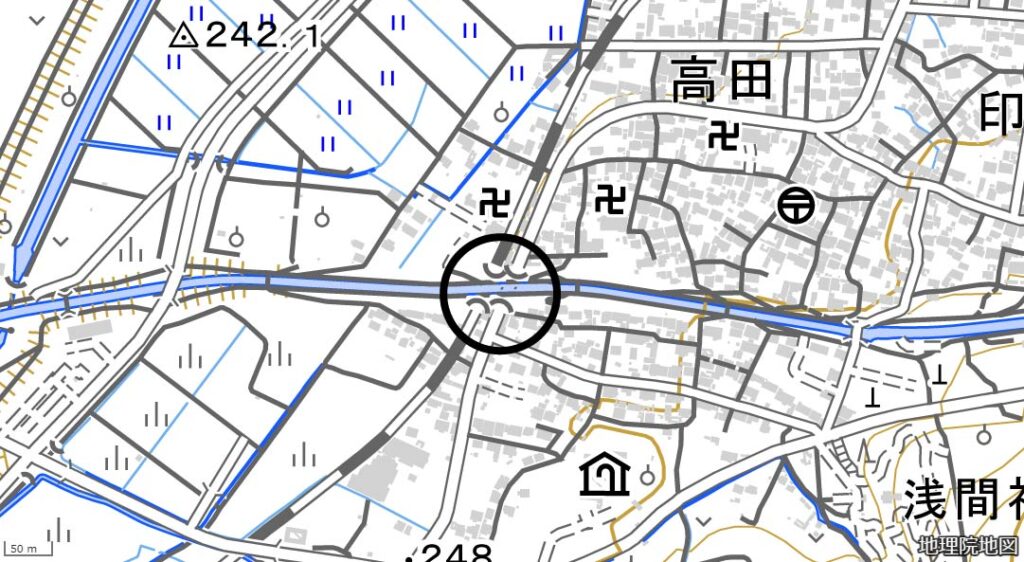

百瀬川(滋賀県高島市)

滋賀県高島市、地図中を左下から右へ流れる川が百瀬川です。左側の標準地図で上下に走る黄色い道路の上を百瀬川が通っている様子がわかります。

天井川はどんな場所にできるのか

日本の天井川は3分の1が滋賀県に集中しています。これには何か理由がありそうです。天井川が形成されやすい場所は以下の3点だと考えられます。

- 河川上流が浸食されやすい岩石でできている

- 河川上流の森林伐採により土壌流出が激しい

- 河川上流が急峻な山地である

天井川は土砂が川底に堆積してできるものでした。つまり土砂の流入量が多い程、天井川ができやすいのです。ここで、河川上流が、浸食されやすいと、その分だけ下流に土砂が堆積します。これによって天井川ができやすくなっています。

森林伐採による土壌流出も同様です。森林を伐採することで土壌保全能力が低下し、流出した土砂が下流で堆積することで天井川ができやすくなります。

実際に滋賀県をはじめ関西地方では風化が激しい花崗岩でできていることや、古くから都がおかれ、都に住む人々の薪炭材として多くの森林が切り出されたことが、日本の天井川の3分の1が滋賀県に集中している理由だと考えられます。

天井川の地形図の読み取り

天井川は周囲の土地よりも川底が高くなった川です。これを踏まえて、地図上の川が天井川だと見分けるポイントは2つあります。

- 下流に向かって等高線が突き出している

- 河川の下を道路や線路が交差している

地理院地図で確認しましょう。

上の地図は左が上流で右は下流です。赤で色付けされた等高線を見てください。通常の川であれば、川底は周囲の土地より低いため、等高線は河川上流に向かって突き出しているはずですが、この川は下流に向かって等高線が突き出しています。よって天井川だと判別できます。

上野地図中央部の丸で囲まれた部分は鉄道と道路の上を河川が通っています。これは川底が周囲の土地よりも高いことを示しているので天井川だと判別できます。

まとめ

天井川:土砂が川底に堆積して、川底が周囲の土地より高くなった川のこと。

天井川のでき方:上流から流されてきた土砂が、川底に堆積することと、人間が川岸に堤防を築くことで形成される

天井川ができる場所:

- 河川上流が浸食されやすい岩石でできている

- 河川上流の森林伐採により土壌流出が激しい

- 河川上流が急峻な山地である

天井川の地形図の見分けポイント:

- 下流に向かって等高線が突き出している

- 河川の下を道路や線路が交差している

コメント